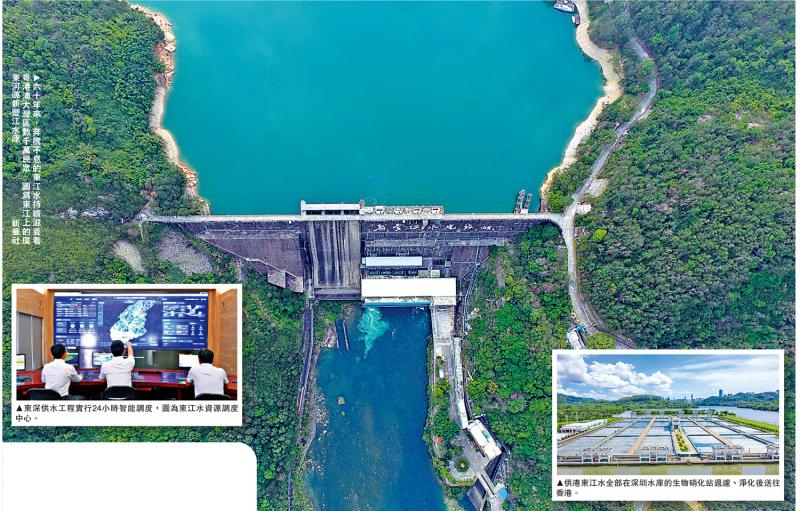

一图:六十年来,奔腾不息的东江水持续滋养着粤港澳大湾区数千万民众。图为东江上的广东河源新丰江水库。\新华社;左下图:东深供水工程实行24小时智能调度,图为东江水资源调度中心。右下图:供港东江水全部在深圳水库的生物硝化站过滤、淨化后送往香港。

水脉相连甲子情,一泓清水润香江。3月1日,有着“供港生命水线”之称的东江─深圳供水工程(下称“东深供水工程”)迎来正式通水暨广东对香港供水60周年。

六十年来,奔腾不息的东江水持续滋养着粤港澳大湾区数千万民众,累计供水达671亿立方米,其中对香港供水达300亿立方米,占香港淡水总用量近8成。这座为解决香港饮水困难而兴建的跨流域大型调水工程,60年来守护供港水的手段愈发智慧化、数字化,工程已实现无人机巡检全覆盖,水面亦布有无人船巡逻,筑牢了粤港澳大湾区的水安全保障。\大公报记者 李紫妍

守护东江水源 拒建数百亿工业项目

“自力更生、又快、又好地完成东深供水工程设计,早日给香港同胞供水。”上世纪60年代,为解香港水荒,来自珠三角地区的上万名建设者,通过人工开挖、肩挑背扛等方式,开山劈岭、凿洞架桥、修堤筑坝,用一年时间建成这座当时全国最大的跨流域调水工程。至2003年,东深供水工程先后进行四次大的扩建改造,将年供水规模0.68亿立方米提升至24.23亿立方米。当前,东深供水工程满足了香港约80%的淡水需求,成为保障香港供水的生命线。

全面推行河长制 保障水质达标

60年来,共有3万多名工程勘探、设计、施工人员和运行维护人员参与东深供水工程建设运行,广东省先后推动出台一系列法规制度,全面推行河长制,保障东江干流、重要水源地及20个监测水库(湖泊)水质总体稳定达标;设立专门部门负责对港供水工作。

守护供港水的手段愈发智慧化、数字化。东江流域水量水质监控中心内,一块智慧大屏上汇聚着流域内重要取水口、河流重要断面、重要水电站的信息数据,能全面感知、实时掌握整个流域的雨水情况,该中心主任陈志坤介绍,一旦水库下洩流量与调度计划不符,系统马上报警,确保供港水取水口一年四季都水量充足。

粤海水务总工程师黄振盈介绍,工程已实现无人机巡检全覆盖,全线共有11架无人机定时巡查监测,水面亦布有无人船巡逻,可自动开展采样、巡逻、监测等任务。工程最后一站深圳水库还拥有全球最大的原水预处理工程,从东江引入的水全部在此经过生物硝化站过滤、淨化后再进入水库、送往香港。

“第一滴水”源头 封山育林保水质

在东江“第一滴水”源头──江西寻乌县桠髻钵山深处,为了不让农药、化肥污染水体,自2002年起,当地在多个村庄推行封山育林。位于广东河源的万绿湖(新丰江水库)更是东深供水工程的重要水源,当地为了保护东江水质,先后拒绝了超500个、总投资600多亿元的可能影响水质的工业项目落户,累计投入上百亿资金整治全市河流。

自通水以来,粤港双方坚持互惠互利、合作共赢的原则,签订了13份供水协议。国家重大水利工程──珠江三角洲水资源配置工程去年全线通水,为香港提供应急备用水源,环北部湾广东水资源配置工程正在如火如荼建设中,供港水及整体湾区水安全还将增添一道又一道“保险”。今年,为庆祝东深供水工程对港供水60周年,粤港还将共同开展多项庆祝和交流活动,包括举行东江水供港60周年纪念典礼,在东深供水工程设置打卡活动,拍摄东江水主题电视节目特辑,组织香港中小学生开展东江水供港探索之旅、组织香港学者专家和青年开展国家水利建设参访团等。